お知らせ

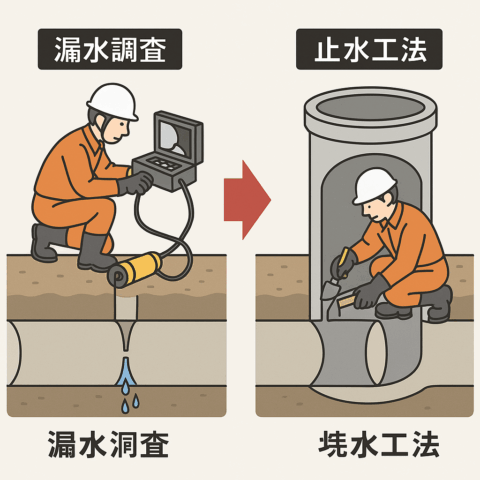

下水道管路内の漏水調査方法と止水工法について

見つける・止める・再発させないための現場対策

下水道管路内で発生する**漏水(地下水や雨水の流入、逆に下水の漏出)**は、目に見えないところで進行し、

・地盤沈下の原因

・マンホール浮上

・構造部の中性化促進

など、**二次的被害につながる“静かな劣化”**です。

この記事では、**「どこで漏れているかを見つける方法」と「どうやって止めるか」**を2部構成で実務的に解説します。

第1部:漏水調査の方法(発見編)

✅ 1. 目視によるTVカメラ調査(最も一般的)

高解像度TVカメラで管内を全周撮影

継手部やクラック部からの流入・にじみを確認

**逆流跡・濡れ筋・白華(エフロ)**がヒントに

📌ポイント

・晴天時の調査が基本(地下水漏水を把握しやすい)

・ズーム・自動トラッキング機能付きカメラ推奨

✅ 2. 管口カメラ・斜め撮影で細部確認

マンホールから斜め方向に照射し、継手の状態や巻立て部を確認

コンパクトなカメラで小口径管にも対応

📌使い分け

・短距離・狭所向け

・目視では判断しづらい“にじみ”にも強い

✅ 3. 染色水試験(流入経路確認用)

管外部に色水を撒き、管内へ流入するか確認

水道漏水・地上からの浸入経路を特定するのに有効

📌用途例

・雨天時に白華発生していた箇所の再調査

・周辺宅地・歩道の雨水進入調査

✅ 4. 夜間の流量観測(不明水の流入把握)

使用者のいない深夜帯の流量変化を記録

地下水や雨水の流入有無を定量的に判断できる

📌注意点

・連続記録が必要(自記流量計使用)

・天候の影響を受けない平日深夜が最適

✅ 5. 煙試験・加圧試験(気密性評価)

煙を管内に充満させ、どこから漏れるかを確認

またはエアー加圧して圧力変化で漏水有無を判断

📌実施は限定的(新設工事・接続部検査など)

第2部:止水工法の種類と選定(施工編)

✅ 1. 樹脂注入止水工法(万能型)

漏水箇所に穿孔し、ウレタン系樹脂を高圧注入して止水

浸入水に反応して膨張・硬化するタイプが主流

📌適用条件

・継手部、クラック、打継ぎ、管口部など

・マンホールやコンクリート管全般に有効

✅ 2. 外圧止水パッカー(内面から塞ぐ)

- 管内に膨張型のパッカーを設置し、薬液を圧入→固化

- TVカメラで見ながら局所的にピンポイント止水

📌利点

・施工が早く、交通規制なしで対応可

・水位がある現場でも対応しやすい

✅ 3. Vカット+止水モルタル充填(打継ぎ部・人孔向け)

漏水部を斫り(Vカット)→モルタルやエポキシで補修

📌向いている現場

・人孔構造部の打継ぎ部・巻立て部

・止水だけでなく補強効果も狙える

✅ 4. 内面ライニングによる止水(全面処理)

- 管内全周に塗布材(ポリマーセメント・樹脂)をライニング

- 微細なクラックやにじみ漏水を一括対応

📌適用条件

・漏水箇所が複数ある場合

・更生工事と併用されることも多い

✅ 5. 構造更生+止水一体型(反転工法・形成工法など)

- 全面的な更生工法で、漏水も構造もまとめて更新

- 長期耐久性・再発防止に最も優れるがコストは高め

まとめ:調査→止水の“流れ”がカギ

下水道の漏水対策は、「いかに漏れを見つけ、的確な方法で止めるか」が成否のカギ。

✔ TV調査や染色などで**“見えない漏水”を可視化し

✔ 漏水原因に合わせた止水工法を的確に選ぶ**

📌 ポイントは以下の通り:

✅ 漏水箇所は複数原因が重なっていることが多い

✅ 止水だけでなく、周囲の構造健全性確認も重要

✅ 局所止水でダメなら、面処理 or 更生を検討