お知らせ

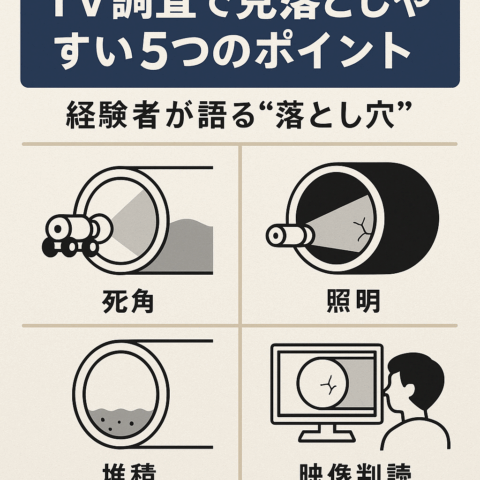

TV調査で見落としやすい5つのポイント

経験者が語る“落とし穴”とは?

下水道の管路調査で主流となっている TVカメラ調査。

映像による視認性と記録性の高さから、今や多くの自治体・コンサルで標準的に使われています。

しかし――

「映像だけで“問題なし”と判断していたが、後に漏水が…」

「報告書上は健全だったのに、陥没事故が発生した…」

こうした**“見落とし”や“読み違い”は、実は現場でよく起きている**のです。

本記事では、TV調査における見落としやすいポイントとその対策を、実務者視点で5つ厳選して解説します。

1. 【死角】カメラが映せない“管口周辺”の見落とし

TVカメラは直進撮影が得意ですが、マンホールとの接合部(管口)付近の状況は映りにくい傾向があります。

-

壁面クラック、白華、根入り

-

打継ぎ部の漏水・剥離

特に、上流・下流からのカメラ接近が難しい場合、この部位が“死角”となりやすく、劣化の初期兆候を見逃しがちです。

✅ 対策

-

管口部はマンホール内からの目視確認をセットにする

-

逆方向からも撮影できる場合は両側調査を検討

2. 【照明】管内の暗部に潜む“微細クラック”

TV調査では、照明の強度・方向によって視認性に大きな差が出ます。

-

暗部にある微細なひび割れ

-

湿潤状態で光が反射して判別不能

-

水中に反射するクラック

これらは映像上「何もないように見える」ため、経験の浅い判読者は見逃しがちです。

✅ 対策

-

調査時は適正な光量・角度調整を徹底

-

映像判読時は再生速度を落として重点確認

3. 【堆積】底泥・水位に隠れた“重大劣化”

TV調査時、堆積物や通水状態によって管底が完全に見えないことがあります。

-

堆積でクラックや欠損が覆われている

-

サイホン状態で底面が撮影できない

-

側壁が水に浸かっていて判断不能

このまま「健全」と判断してしまうと、隠れた破損を見落としてしまうリスクが非常に高くなります。

✅ 対策

-

調査前の事前清掃(必要に応じて)

-

管底が不明瞭な映像には**「不判定」扱いで再確認を明記**

4. 【映像判読】“人による主観のズレ”が発生しやすい

TV調査の映像は、最終的に人の目によって判読・評価されます。

このとき、評価者の技量や経験によって判断に差が出ることがあります。

-

微細クラックか汚れか判断がつかない

-

録画映像のブレで異常が見えない

-

クラックの“深さ”は画像では測れない

✅ 対策

-

複数名での評価・相互確認体制

-

客観判定が可能なAI解析・スコアリングの併用も有効

5. 【補修後】補修材に隠された“周辺劣化”の見落とし

一部補修された管路では、補修材の裏や周囲に異常が進行していることがあります。

-

ライニング材の内側での空洞化

-

接合部の段差・浮き・再劣化

-

補修材端部からの漏水

TV映像では「キレイに直っているように見える」ため、補修済み=健全という先入観で見逃すケースも

✅ 対策

-

補修範囲の前後5m程度を重点確認

-

必要に応じて打音調査や非破壊評価も検討

まとめ:「映っていない」=「異常がない」ではない

TV調査は非常に有効な調査手法ですが、

「映っている範囲だけが判断対象」になりやすいという大きな弱点もあります。

つまり、TV調査での“見える範囲”と“見るべきポイント”を明確に意識しないと、正しい劣化評価はできないのです。

経験者としては、こうした落とし穴を事前に理解し、

-

撮影前の準備

-

撮影中の確認体制

-

映像判読時のダブルチェック

を組み合わせることで、より正確で信頼性の高い診断ができると感じています。