お知らせ

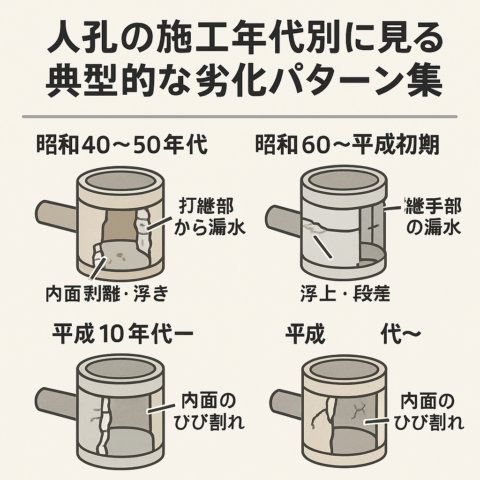

人孔の施工年代別に見る、典型的な劣化パターン集

豆知識

2025.04.25

昭和〜平成初期・材質別・構造別に見る傾向と対策

マンホール(人孔)は、下水道構造物の中でも目視でアクセスしやすく、劣化の“兆候”が現れやすい構造です。

しかし、その構造や材質は時代によって大きく異なり、それに応じた劣化パターンや補修方法も変化しています。

本記事では、施工年代別の人孔構造と典型的な劣化傾向を整理し、

今後の点検・補修判断に役立つ“時代別リスクの目利き力”を高めていきます。

1. 昭和40〜50年代施工の人孔|典型:現場打ちコンクリート型

🔨 主な特徴

- 躯体は鉄筋コンクリート(RC)製

- 型枠+現場打設による施工

- 打継ぎ部が多く、接合部精度にバラつきあり

- 設計基準・使用資材も現在と比べて粗め

🔍 典型的な劣化

| 劣化症状 | 原因 |

|---|---|

| 打継ぎ部からの漏水・白華 | 接合精度の甘さ、経年による浮き |

| 内壁面の中性化・浮き | セメントの劣化、鉄筋腐食 |

| 管口周辺の段差・剥落 | 地盤変位+接合部の構造的弱さ |

| 蓋周辺の沈下・ズレ | モルタル支持+舗装変状の影響 |

🛠 対策例

- 白華・漏水:エポキシ系止水材注入

- 打継ぎ部:Vカット再施工+コーキング

- 内壁剥離:モルタル補修+中性化抑制剤散布

2. 昭和60〜平成初期施工|典型:プレキャストセグメント型

🔨 主な特徴

- プレキャスト(工場製)躯体を現場で積層

- 合成ゴム製の止水材による接合が主流

- 躯体精度は高いが、接合部の止水性能に経年劣化リスク

🔍 典型的な劣化

| 劣化症状 | 原因 |

|---|---|

| 止水材の劣化・硬化 | ゴム製品の経年変質 |

| セグメント継手からの漏水 | 地盤沈下・構造変動 |

| 接合部の白華 | 微細な隙間からのにじみ出し |

| 浮上・段差 | 地震・地下水圧による浮き上がり現象 |

🛠 対策例

- ゴム止水材:交換 or 止水注入材で二次止水

- 継手:表面仕上げ・エポキシ充填による密封

- 段差:蓋部の再レベル調整、補強リング施工

3. 平成10年代以降施工|典型:高耐久プレキャスト+一体型

🔨 主な特徴

- RC構造の高耐久型プレキャスト躯体

- 接合部の止水性・強度に優れた製品多し

- 一体型人孔(インテグラルマンホール)も普及

- ✅ 状態は良好なケースが多いが…

- 施工不良・地盤条件の悪い箇所では異常発生

- 雨水人孔・合流人孔などは流入水により白華進行の傾向あり

🛠 対策

- 基本は経過観察中心でOK

- クラック・にじみには早期補修を推奨

4. 材質別・構造別の劣化傾向(一覧)

| 材質・構造 | 劣化しやすい箇所 | 優先対策 |

|---|---|---|

| 現場打RC構造 | 打継ぎ部・管口・底版 | 止水補修・Vカット・内面塗布 |

| セグメント型 | 継手部・ゴム止水 | 注入補修・止水強化 |

| 一体型 | 蓋部周辺・段差 | モルタル補強・浮き対策 |

| モルタル巻き仕上げ | 内壁全体 | 剥離・中性化対策が重要 |

5. 調査・点検時の“施工年代別チェックポイント”

| 年代 | 重点チェック箇所 |

|---|---|

| 昭和40〜50年代 | 打継ぎ部・白華・段差・浮き・沈下 |

| 昭和60〜平成初期 | 継手の止水状態・接合部ズレ・白華 |

| 平成10年代以降 | クラック・蓋部変状・外力による損傷 |

→ 調査記録には「施工年代」も付記し、同年代の施設との比較検証を推奨!

まとめ:施工年代を知れば、劣化の“先読み”ができる

人孔の点検では、「どこを重点的に見るべきか」が分からず、

漫然と観察・写真撮影だけで終わってしまうケースが少なくありません。

でも、施工年代と構造様式を把握すれば、その年代特有の“劣化のパターン”が分かるようになります。

つまり――

“見える異常”だけでなく、“起きやすい異常”を先読みする目が養われるのです。