お知らせ

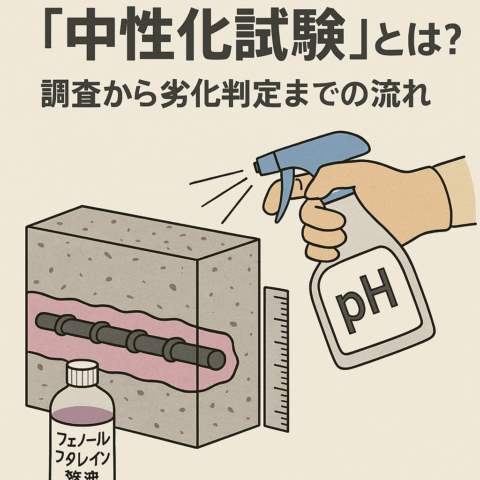

下水道構造物の“中性化試験”とは?

調査から劣化判定までの流れ

下水道施設の維持管理において、コンクリート構造物の劣化診断は欠かせない業務のひとつです。

中でも重要なのが、「中性化試験」。

中性化とは、コンクリートのpHが経年劣化により低下し、鉄筋が錆びやすくなる現象です。

つまり、中性化の進行は“鉄筋腐食=構造破壊”への第一歩ともいえる状態。

本記事では、下水道施設における中性化試験の目的、手順、必要機材、現場での注意点、判定の目安まで、実務ベースでわかりやすく解説します。

1. 中性化とは何か?なぜ試験が必要?

✅ 中性化のメカニズム

通常、コンクリート内部はpH12〜13の強アルカリ性に保たれており、

この**アルカリ環境が鉄筋を錆から守る“パッシブ膜”**を維持しています。

しかし、外部からの**二酸化炭素(CO₂)**がコンクリート中に浸透すると、

内部の水酸化カルシウムと反応して炭酸カルシウムに変化し、**pHが低下(中性化)**します。

→ pH≒9以下になると、鉄筋が腐食しやすい環境に変化するため、

劣化評価として「中性化の深さ=構造の危険度」を測る必要があるのです。

2. 中性化試験の概要と評価対象

🧪 試験対象となる構造物

- マンホール(壁面・底版・蓋部)

- 管口部の巻立て部

- トンネル型の大口径管(RC造)

- 補強スラブ・マンホールステップ周辺 など

🎯 試験の目的

- 中性化の進行度(深さ)を定量評価

- 鉄筋保護性能の喪失レベルを把握

- 補修要否の判断根拠とする

3. 試験方法(フェノールフタレイン法)

📌 必要機材一覧

| 名称 | 用途 |

|---|---|

| コアドリル or チッパー | 表層から断面を採取 |

| フェノールフタレイン溶液(1%) | pH変色試薬 |

| スプレー容器 | 試薬の噴霧用 |

| 刷毛 or ガーゼ | 表面の清掃 |

| ノギス・定規 | 中性化深さの測定 |

| 保護具 | ゴーグル・手袋・マスク等 |

🧪 試験手順(現場)

コンクリート表面の切断・採取

断面を“新鮮な面”で露出させる(コアまたは斫り)

表面の清掃

ダストを除去し、正確な発色を促す

フェノールフタレイン溶液を噴霧

噴霧直後に“ピンクに発色”した部分=pH10.5以上(未中性化)

無色の部分=pH低下(中性化)

中性化深さを計測

表面から無色部の深さをノギスで測定

写真記録+報告書へ反映

変色部の位置関係も記録

4. 判定の目安|何cmで危険?

🔎 判定基準(目安)

| 中性化深さ | 評価 |

|---|---|

| 10mm未満 | 健全(鉄筋かぶり内に未到達) |

| 10〜20mm | 要経過観察(将来的に補修検討) |

| 20mm以上 | 要補修(鉄筋腐食の可能性大) |

| かぶり厚さ超過 | 構造健全性の再検討が必要 |

※参考:RC人孔の鉄筋かぶり厚さは通常20〜30mm程度

5. 現場での注意点と実務アドバイス

✅ よくあるミス・注意点

| 誤り | 対策 |

|---|---|

| 古い面に試薬を噴霧 | 表面はすでにpH低下 → 新鮮な断面を採取することが重要 |

| 噴霧量が多すぎて流れる | 試薬は軽く霧吹き程度が適切 |

| 見た目で判断が分かれる | 写真記録・スケール付き記録を徹底 |

| 試験箇所が鉄筋位置でない | コア位置は鉄筋のかぶり方向に合わせると良い |

6. 中性化が進行していた場合の対応

🔧 補修方針(例)

- 止水+表面保護材塗布

- 中性化抑制剤の散布(炭酸ガス遮断)

- 鉄筋露出時は断面修復材でかぶり補強

- 構造健全度の再評価(構造計算 or FEM)も視野に

まとめ:中性化試験は“鉄筋の命綱”を守るための調査

中性化は、目では見えません。

しかしその進行は確実に、鉄筋の保護力を奪い、構造物の寿命を縮めていく静かな劣化です。

フェノールフタレイン法による中性化試験は、比較的簡易に実施できる上、

目視だけでは分からない“内部の劣化”を数値で示せるという大きなメリットがあります。

調査の正確性と記録性を高めることで、

構造補修や設計判断の根拠として、説得力ある提案が可能になります。