お知らせ

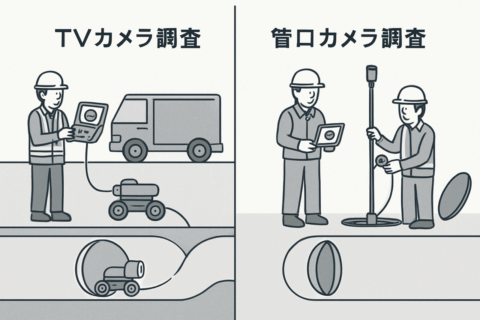

TVカメラ調査と管口カメラ調査、どう使い分ける?

精度とコストのバランスとは

下水道の維持管理において「管内調査」は、欠かせない業務のひとつです。

中でも代表的な調査手法である TVカメラ調査(自走式) と 管口カメラ調査(簡易式) は、それぞれに特長があり、目的や現場条件に応じた使い分けが求められます。

しかしながら、「どちらを選べばよいのか」「精度とコストのバランスは?」という疑問を持つ方も少なくありません。

本記事では、両者の違いをわかりやすく比較しながら、実務での選定ポイントや使い分けの考え方をご紹介します。

1. 管内調査の目的とは?

まず大前提として、管路調査の目的は以下の通りです:

-

老朽化の進行状況を把握(ひび割れ、欠損、浸入水など)

-

更生・補修工法選定の資料化

-

維持管理計画の優先順位づけ

-

陥没事故などの予兆確認

つまり、「必要な情報を、無駄なく・確実に・効率よく得る」ことが最重要です。

この観点で、TVカメラと管口カメラの違いを整理していきましょう。

2. TVカメラ調査とは?

📷 高精度な自走式調査

TVカメラ調査は、自走式の専用車両で管内を撮影・記録する本格的な調査手法です。

劣化箇所の位置・状態・数量を定量的・視覚的に把握することができます。

✅ 特長

-

映像は鮮明で記録性・説明力が高い

-

管路全長にわたって詳細な状態把握が可能

-

距離計測・ひび割れ判定ソフトと連携しやすい

⚠ 注意点

-

作業時間・コストは比較的大きい

-

通水の遮断や前清掃など、事前準備が必要

-

小口径・複雑形状の管路では対応が難しい場合も

3. 管口カメラ調査とは?

📷 簡易的な点検調査

管口カメラ調査は、マンホールから一方向もしくは両方向へカメラを差し込んで管内を撮影する方式。

スクリーニングや緊急対応としてよく使われます。

✅ 特長

-

短時間で実施可能(1箇所数分〜10分程度)

-

道路規制や通水制限が不要なことが多い

-

人力で対応でき、コストが非常に安価

⚠ 注意点

-

撮影範囲は数メートル程度に限定される

-

死角が多く、劣化の見落としリスクがある

-

映像は主観的で精度にばらつきがある場合も

4. 精度とコストの比較

| 項目 | TVカメラ調査 | 管口カメラ調査 |

|---|---|---|

| 精度 | 高(全周、定量記録) | 低〜中(死角あり) |

| 撮影距離 | 数十〜数百m | 数m(片側5m程度) |

| コスト | 高(車両・機材・人員) | 低(人力・軽機材) |

| 所要時間 | 中〜長(準備含む) | 短 |

| 推奨用途 | 詳細調査・補修計画前 | スクリーニング・初期対応 |

| 主な利用者 | 建設コンサル、補修設計 | 自治体、現場管理者 |

5. 実務での使い分け方

調査の目的・予算・対象範囲によって、どちらを使うべきかは変わってきます。以下、典型的なケース別にご紹介します。

● スクリーニング調査段階

→ 管口カメラ調査

-

陥没苦情の発生

-

年度点検の一環

-

管路の健全性をざっくり把握

● 補修・更生設計の前提

→ TVカメラ調査

-

劣化等級の判定

-

更生工法選定の根拠資料

-

成果物としての写真・映像記録の提出

● 陥没や異臭などの緊急対応

→ 初動は 管口カメラ → 必要に応じて TVカメラへ移行

6. コスト意識のある提案のために

建設コンサルやゼネコンの視点では、「いきなり高額な調査を提案しにくい」場面もあります。

そんなときは以下のような段階的アプローチが有効です。

▶ ステップ調査モデル

-

既存資料の確認(GIS、補修履歴など)

-

簡易調査(管口カメラ)で一次スクリーニング

-

必要箇所のみTVカメラ調査を実施

-

部分補修・更生計画の立案

→ こうすることで、提案の説得力とコストバランスを両立できます。

まとめ:調査精度とコストは「目的次第」で使い分けを

TVカメラ調査と管口カメラ調査は、それぞれ長所と限界を持つ技術です。

**「何のための調査か?」**を明確にした上で、現場条件・費用対効果・精度のバランスを見極めながら使い分けていくことが大切です。

特に建設コンサルや発注支援業務では、**「無駄を省きつつ、必要なデータを確実に得る設計」**が求められます。

その第一歩として、調査手法の理解と判断力を高めていくことが、下水道の健全な維持管理につながっていくのです。